- 運営しているクリエイター

#ベンチャー

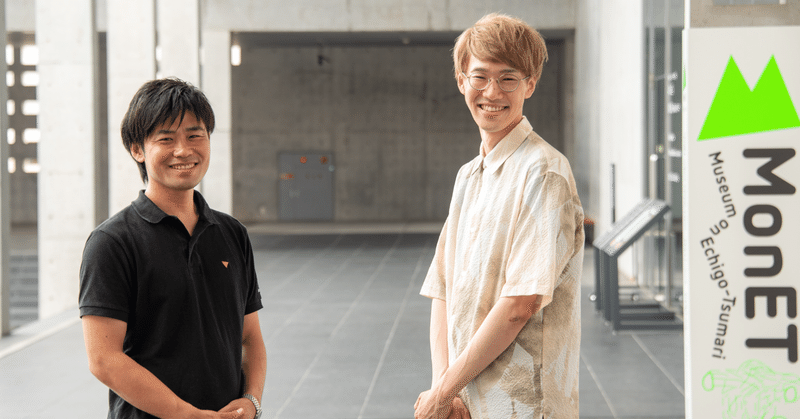

メンバーの笑顔を自分の手で守りたい━━そう願い、大手企業からベンチャーに転身したディレクターが、『仲間を守れる職場』と『自分が成長できる環境』を同時に手に入れるまで

案件が大きくなればなるほど、気持ちよく仕事をするなんて贅沢なことになってくる。納期を達成するために、チームに負荷がかかるのはしかたない。 そんな痛みを良しとしたくなかったディレクター・林 瑞穂は、メンバーを守れる環境を求め、大手IT企業からスタートアップに身を移しました。 「ここには泣いている子がいない、人をとても大事にしている。それでいて、スキルアップにつながる貴重な経験をどんどん積ませてもらえる、ディレクター冥利に尽きる環境」 フラーでの日々について、そう語る林。詳